「やさしい日本語」の推進

「やさしい日本語」は、1995年1月の阪神・淡路大震災で、必要な情報を得られなかった外国人がいたことから注目され始め、研究が盛んに行われるようになりました。

2024年1月の能登半島地震の発生時には、NHKのニュース画面に、 “Evacuate!” といった英語に加えて、「津波(つなみ)、逃げて(にげて)」のような振り仮名がついたやさしい日本語が表示され、ニュースのアナウンサーもやさしい日本語で「あきらめないでください」「はやく 高いところに 逃げてください」と、「命を守る呼びかけ」をしていました。

災害時に限らず、平時においても、多言語通訳や、生成AIや自動翻訳を活用した情報提供とともに、やさしい日本語を活用することで、より多くの多様な人々との円滑なコミュニケーションが可能になります。現在、やさしい日本語は、防災・減災に加えて、教育、観光、生活、就労、介護等、様々な場面で活用されています。

函館校の「日本語教員養成プログラム」内の必修科目である「日本語教育法Ⅰ」では、日本語を初めて学ぶ人に日本語を教える方法を模擬授業を通して学んでいます。この模擬授業で、やさしい日本語を教室活動で使う体験をしています。

令和6年度の函館校の「地域プロジェクト」の一つとして実施した「やさしい日本語と複言語で函館つながるプロジェクト」では、5月から6月にかけて、カナダ・カルガリー大学からショートスタディープログラム(日本の生活を体験しながら、日本語や日本文化について学ぶプログラム)で函館を訪れた学生と、函館市内の宿泊研修施設に3日間宿泊しました。日本語、やさしい日本語、英語、中国語などを活用して共同生活や協働学習をしました。

R5年度の様子

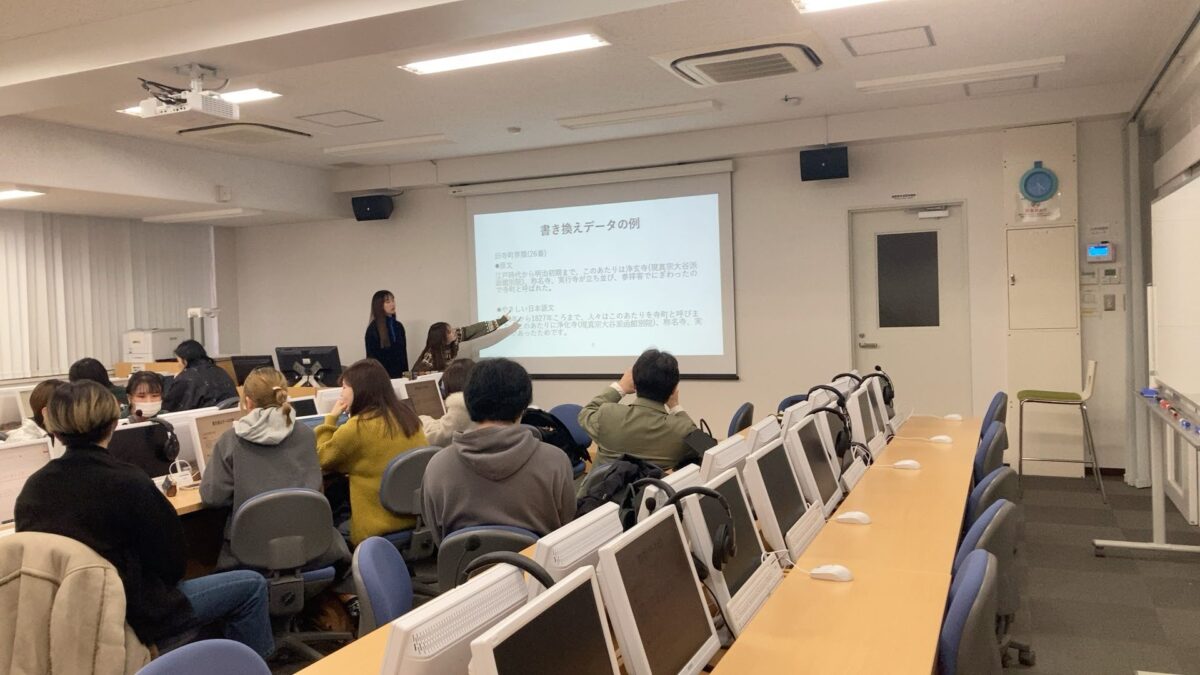

令和5年度の地域プロジェクトの一つとして実施した「やさしい日本語で函館紹介プロジェクト」では、まず、やさしい日本語に関する歴史や基礎知識を学んだ後、具体的な書き換えの練習を行いました。

その後、南北海道の文化財ウェブページに掲載され、函館市内にも設置されている観光案内板の解説文を、やさしい日本語へ書き換える活動をしました。観光案内板の日本語には歴史や建築にかかわる難解な日本語が多く、学生の皆さんは、函館の歴史を学びながら話し合いを重ね、やさしい日本語での表現方法について検討しました。

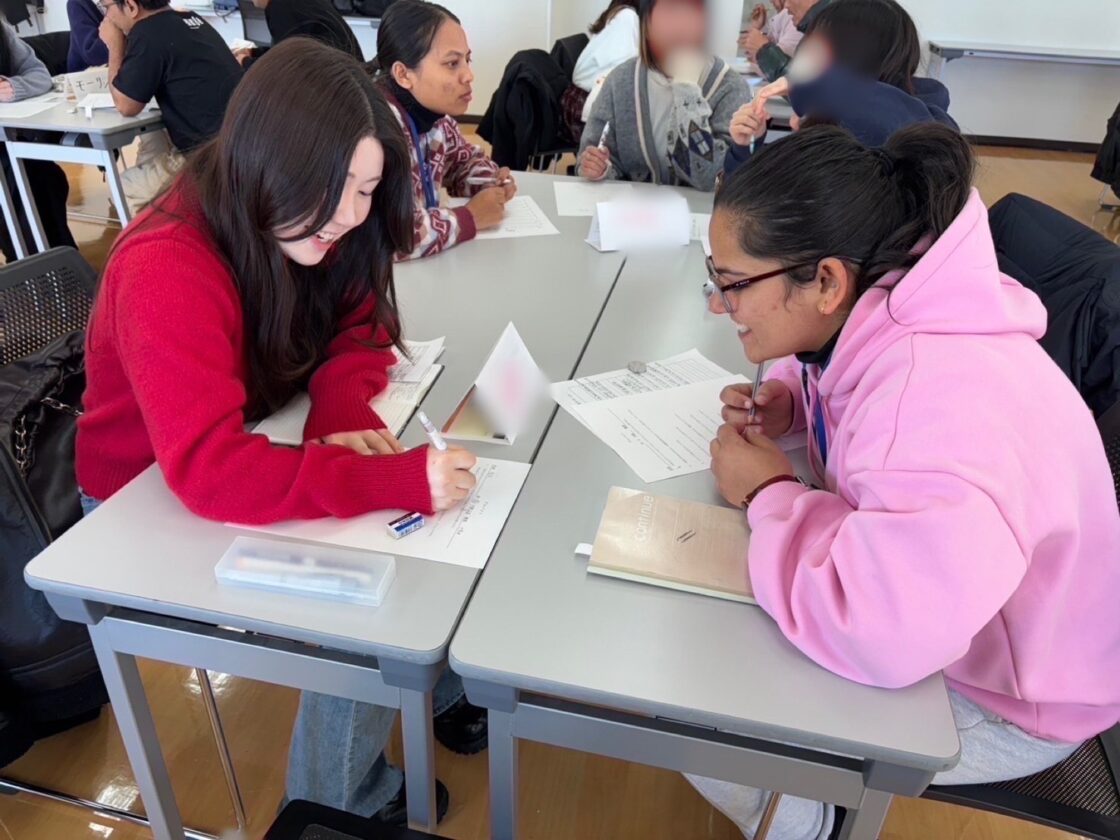

後期は作成したやさしい日本語による函館紹介文を使いながら、地域で日本語を学ぶ留学生とやさしい日本語で交流しました。

SDGs

SDGs